La necesidad de establecer nuevas formas de organización y de gestión para las áreas metropolitanas en Chile

Por César Ladrón de Guevara P. Abogado. Profesor Instituto de Geografía PUC

Uno de los varios temas en los que nuestro Estado ausente y contemplativo sigue en deuda con sus ciudadanos es el de la necesidad de establecer autoridades metropolitanas en determinadas regiones de nuestro país, donde destaca desde luego la ciudad capital y su periferia.

Cada cierto tiempo, siempre con ocasión de alguna crisis urbana o periurbana, desde este Estado reactivo se nos promete, se nos anuncia y se nos asegura que ahora sí se abocará a diseñar una nueva institucionalidad para las áreas metropolitanas y, desde ese entusiasmo repentino, se nos vuelve a mostrar la tipología completa de autoridades metropolitanas que se han dado exitosamente en otros países. Las crisis que gatillan estos falsos anuncios pueden ir desde la ausencia de una política de disposición de residuos sólidos hasta los reiterados abusos perpetrados por la industria inmobiliaria y sus negativos impactos en la conformación de la ciudad; pasando por el abandono de nuestros parques urbanos, la ausencia de políticas de infraestructura vial y de transporte urbano, los siempre sospechosos cambios de uso del suelo, los nunca bien solucionados problemas generados por las inundaciones y la evacuación de aguas lluvias, o cualquier otro que desborde los límites comunales. Esta no asumida situación nos motiva a analizar una vez más el tema.

El concepto de “área metropolitana” tiene un origen burocrático-administrativo y se generó en los Estados Unidos hacia comienzos del siglo XX, en los llamados “distritos metropolitanos”. El censo de 1910 de ese país es el primer instrumento que incorpora esta categoría de clasificación de las áreas urbanas. Los “distritos metropolitanos” eran aquellos que agrupaban a la gran ciudad con sus respectivos suburbios adyacentes. En 1950 el término será sustituido por el de “Área Metropolitana Estándar” y en 1960 por el de “Área Metropolitana Estadística Estándar”, teniendo como criterio el tamaño de población, la densidad y la estructura ocupacional.

Las formas de entender, definir, sistematizar y delimitar el fenómeno de la metropolización son diversas. A pesar de ello, es posible encontrar rasgos comunes que nos señalan lo fundamental del proceso de metropolización: una ciudad central que en su proceso de expansión ha absorbido los núcleos habitados situados en las inmediaciones, pertenecientes a jurisdicciones administrativas diferentes, con las cuales se ha creado una cierta continuidad urbana y una red estable de interrelaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios.

Área metropolitana, espacio metropolitano, aglomeración urbana, megalópolis o gran urbe son algunas de las expresiones con las que se alude a un mismo fenómeno: la concentración de la población en unos ámbitos territoriales caracterizados por un permanente movimiento de intercambio entre los lugares de residencia, estudio, trabajo u ocio de la población que los habita.

Las zonas metropolitanas se caracterizan por exceder los límites urbanos tradicionales a partir de áreas polinucleadas, con elevadas densidades, predominio de actividades industriales y terciarias y con un volumen importante de tráficos cotidianos. Desde un punto de vista de la organización administrativa, lo que caracteriza el surgimiento de un área metropolitana es que pese al desborde de los límites originales de la ciudad central, con la consecuente integración de nuevas poblaciones y municipios, ésta sigue sometida a una instancia de administración local, fragmentada en el contexto en que se halla inserta y que no da cuenta de las nuevas y complejas necesidades de gestión, imprescindibles para el adecuado funcionamiento de la urbe, provocándose entonces, las conocidas superposiciones y descoordinaciones administrativas entre los distintos municipios y otras instancias de gestión que conforman el área metropolitana.

La dinámica de los territorios metropolitanos no entiende de límites municipales, pues la realidad económica, social y cultural de los conglomerados metropolitanos desborda los límites de la ciudad entendida como municipio, transformándose en una realidad territorial no contenida por los órdenes jurídicos locales. La existencia de una multiplicidad de jurisdicciones en el espacio metropolitano, no coordinadas o insuficientemente coordinadas, sumada a una atomización de la autoridad estatal en diversos niveles de gobierno, agencias, órganos, empresas de servicios públicos, entes de control, entre otros, se plantea entonces como uno de los elementos más conflictivos para la administración de dichos territorios. De ahí, entonces, la necesidad de definir una nueva forma de abordar los problemas derivados del crecimiento de aquellas grandes áreas urbanas que administrativamente se encuentran compuestas por más de una unidad municipal.

La conveniencia de fijar una escala mayor, de nivel metropolitano, para enfrentar los conflictos urbanos de las grandes aglomeraciones, no se limita tan sólo a la gravedad que han ido cobrando los “problemas metropolitanos” y la necesidad de controlar y negociar los intercambios de externalidades entre las conurbaciones metropolitanas y sus entornos geográficos.

Una escala metropolitana de gestión se justifica, además, como forma de negociar hacia adentro del área metropolitana. Los conflictos que subyacen a los problemas metropolitanos ocurren también al interior de las áreas metropolitanas. Es común a todas las grandes ciudades que haya municipios internos con más fuerza política, social y/o económica, y que logran “descargar” buena parte de las actividades no deseadas sobre los municipios más débiles. En efecto, las cárceles, los rellenos sanitarios, cementerios, aeropuertos y otros proyectos que se asocian a la generación de fuertes externalidades negativas suelen estar localizados en las zonas de menor nivel socioeconómico dentro de las aglomeraciones urbanas o, no pocas veces, ser desplazadas hacia los territorios circundantes, por lo general en desmedro de zonas rurales de menores ingresos, afectando a veces valiosos ecosistemas naturales.

En cuanto a las competencias propias de una gestión metropolitana, el análisis de la experiencia internacional sugiere como ejes competenciales metropolitanos básicamente dos categorías de problemas.

En primer lugar, están aquellos problemas que demandan una gestión metropolitana, sea por razones ambientales, técnicas o sociales. La contaminación atmosférica, la red vial y el sistema de transporte metropolitano son ejemplos de ello.

En segundo lugar, están los conflictos relativos a la localización de proyectos tan impopulares como necesarios para las áreas metropolitanas, como los rellenos sanitarios, aeropuertos, cárceles, cementerios, autopistas, tendidos eléctricos de alta tensión. La impopularidad a nivel local de estos proyectos es consecuencia del desbalance que ellos conllevan entre significativas externalidades negativas y escasas o inexistentes externalidades positivas para la escala local.

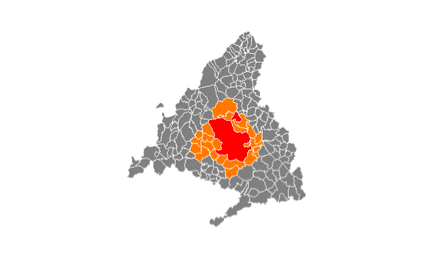

En el caso de Chile, existen tres grandes concentraciones urbanas o metrópolis: el Gran Santiago, Viña del Mar-Valparaíso, Concepción-Talcahuano, (algunos agregan La Serena-Coquimbo), las que concentran algo más del 50% de la población urbana nacional, y cuyos territorios son escenario de una serie de problemas sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales, que se traducen en segregación o fragmentación espacial, marginalidad, contaminación ambiental, inseguridad ciudadana, congestión, y, por consiguiente, en una disminución de la calidad de vida de las personas que los habitan.

Agreguemos a los problemas señalados, las dificultades que tienen actualmente los organismos responsables de la gestión pública en el territorio para superar las externalidades negativas derivadas de la dinámica económica y social que genera la economía de mercado y la inexistencia de una institucionalidad adecuada, encargada de la administración y la gestión de las realidades metropolitanas, las que, por una parte, sobrepasan las competencias y los recursos de los municipios que las integran, y por otra, superan la capacidad de respuesta sectorial.

En el plano legislativo, hace ya más de medio siglo, la Ley General de Construcciones y Urbanización de 1953 entregó al Ministerio de Obras Públicas la facultad de aprobar planes intercomunales que debían comprender “aquellos aspectos de zonificación, vialidad, áreas verdes, servicios públicos y límites de extensión urbana y suburbana del área intercomunal que requieren una planificación y ejecución de conjunto”. Al mismo tiempo, el Ministerio debía velar para que los planes reguladores comunales fuesen confeccionados de acuerdo al Plan Regulador Intercomunal correspondiente, prestando su aprobación a las proposiciones sobre planeamiento comunal.

En este contexto, un primer intento de controlar y planificar la expansión metropolitana de la capital chilena fue la elaboración del Plan Regulador Intercomunal (PRIS) en 1960. Los urbanistas que participaron en la elaboración del Plan estaban influidos por la Carta de Atenas que planteaba conceptos nuevos como la intervención pública en la planificación urbana, la planificación a escala regional, la creación de análisis y expedientes urbanos, el cuestionamiento del régimen de suelo de las economías capitalistas.

Por regla general, este período de mediados del siglo XX se caracterizó por el hecho de que los municipios siguieron trabajando dentro de sus respectivas comunas olvidando a las vecinas y sin la percepción de sentirse integrados a una realidad mayor. Tampoco la Administración central realizó esfuerzos para provocar tal integración, limitándose a hacer pesar cada vez con mayor fuerza su poder en el proceso de desarrollo urbano, particularmente en el caso de Santiago, imponiendo limitaciones a los municipios o absorbiendo parte de sus atribuciones.

Posteriormente, entre los años 1965 y 1974 se inicia un proceso de implementación de algunos procedimientos propios de una estructura metropolitana, al aprobarse diversas iniciativas legales que demuestran la intención de tratar la realidad de Santiago desde una perspectiva más amplia e integradora.

En la década del sesenta y del setenta, el tema específico de alcanzar una instancia formal de Gobierno Metropolitano, más allá de los esfuerzos de coordinación entre algunas comunas o de las propuestas legislativas, fue estudiado fundamentalmente en el ámbito académico.

La Constitución de 1980 no hizo mención alguna a las metrópolis, haciendo aplicable el mismo régimen administrativo a todas las regiones, incluida la Región Metropolitana. Diversos estudios han asegurado que durante todo el período del régimen militar no hubo avances significativos para establecer un régimen especial de gobierno de las áreas metropolitanas del país.

En este sentido, como es sabido, durante este período se aprobó en 1979 la Política Nacional de Desarrollo Urbano con el objetivo de armonizar los lineamientos de la política sectorial con la política global de organización social y económica que se aplica hoy en Chile y que en una etapa temprana se denominó formalmente Economía Social de Mercado y hoy neoliberalismo a secas, con toda la carga ideológica que ello implica. Bajo estos lineamientos se gestó la modificación del Plan Intercomunal de Santiago, a través del D.S. N°420, del mismo año, que estableció que el suelo urbano no era un recurso escaso y que su aparente escasez era consecuencia de la falta de concordancia entre las normas técnicas y jurídicas vigentes y las condiciones de oferta y demanda del mercado. Por lo mismo, era necesario aplicar un sistema de planificación flexible, con el mínimo de intervención estatal, eliminando las restricciones a fin de permitir el crecimiento natural de las áreas urbanas, siguiendo las tendencias del mercado. Ello se tradujo, por ejemplo, en la liberalización del mercado inmobiliario pues para una operación adecuada del mercado de suelo, tanto urbano como rural, era conveniente que existiese la posibilidad fácil de incorporar nuevos stocks de tierra para los usos de mayor demanda, de modo de no producir distorsiones en los valores de la tierra .

Este decreto era absolutamente coherente con la ideología neoliberal prevaleciente (y que perdura hasta hoy), en la cual la ciudad era vista únicamente desde la estrecha e interesada perspectiva de la oferta y la demanda, relegando a un segundo plano otras variables e instrumentos de gestión que a lo largo de muchos años se habían incorporado a la planificación urbana en Chile. Los excesos y las consecuencias negativas derivadas de la aplicación del D.S. N°420, como la expansión desmesurada de la mancha urbana o la construcción en zonas de riesgo por inundaciones (destruyendo de paso las redes naturales de drenaje, tan importantes en una ciudad precordillerana), permitieron que en 1985 se formulara una “política ajustada” de desarrollo urbano en la cual, si bien nunca se dictó una normativa que asegurara su materialización, se revirtieron muchos de los planteamientos anteriores, reconociéndose que el desarrollo urbano debía ajustarse a una estable y eficiente planificación, replanteando así el papel del Estado y de los particulares.

Durante el primer Gobierno de la Concertación, se presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional sobre regionalización. Dicha reforma permitió sustituir el texto del artículo 112 de la Constitución, el que pasó a establecer que “La Ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y demás servicios públicos”. El texto original de la reforma enviada al Congreso por el Ejecutivo, establecía, también, que la ley podía “disponer diversas modalidades para la administración de las áreas metropolitanas”. Sin embargo, la miopía parlamentaria desechó esta propuesta, descartando la idea de establecer un régimen especial metropolitano. Así, sus miembros se inclinaron por la ingenua idea que la realidad metropolitana podía ser asumida solamente a través de la coordinación municipal y de los servicios públicos.

En la práctica, sin embargo, todas estas disposiciones que muy brevemente hemos mencionado, no han tomado cuerpo debido a razones administrativas y políticas vinculadas al hecho de que los instrumentos existentes permanecen bajo tuición de los ministerios sectoriales y, en el mejor caso, en el aparato desconcentrado de dichas reparticiones públicas.

Finalmente, una consideración que, en el caso de Chile, no puede dejar de hacerse a la hora de abogar por la generación de nuevos marcos legales e institucionales que posibiliten nuevas formas de gobernabilidad y de gestión de los espacios metropolitanos, es aquella que se relaciona con el desolador panorama de la realidad municipal chilena, que se explica no sólo por los problemas de diseño de nuestra institucionalidad municipal, sino por el desconocimiento vergonzoso de problemas elementales de la ciudad y de urbanismo, de planificación y de gestión , de administración y transparencia , por parte de la burocracia municipal. Lamentablemente, las excepciones a esta dura realidad son escasas.

De ahí, entonces, la necesidad de dotar a las áreas metropolitanas de una autoridad nítida y fuerte, autónoma en sus atribuciones, con competencias claras y perfectamente acotadas y que responda ante la ciudadanía por temas y metas claros, precisos y definidos, terminando de una buena vez con esta difusa disputa de atribuciones, potestades y competencias que hoy día nos abruma.